今(10)日,James Dyson 設計大獎公布 2025 年台灣區冠軍及優異獎得主。由輔仁大學的黃心儀與成員黃暐翔共同設計的智慧凸面鏡——「THE THIRD EYE-Smart Traffic Mirror 第三隻眼」奪得台灣區冠軍。兩組優異獎作品則分別聚焦於氣切患者的日常照護與農地重金屬污染復育,三項獲獎作品不僅展現台灣年輕一代設計師對台灣日常生活環境的敏銳觀察,也體現其以創意解決社會問題的能力和願景,深刻呼應 James Dyson 設計大獎「設計一個解決問題的方案」的核心精神。

山區彎路是交通事故好發之處,根據內政部警政署統計,2024年於彎曲路與其附近發生的交通事故超過 10,000 件。 然而,現安裝於彎道處的交通鏡往往存在髒污、鏡面影像模糊、損壞未及時通報等問題,導致駕駛人無法準確判斷路況,增加了道路行駛的風險。冠軍作品「第三隻眼」的誕生便是基於團隊的觀察,在既有凸面鏡上結合安裝了 AI 距離感測相機即時偵測來車,並以綠、黃、紅三段式燈號提醒駕駛注意車距,協助駕駛迅速反應,降低事故發生風險。

James Dyson 設計大獎評審、Dyson 新加坡總部高級工程經理 Steven Ong 對這件作品讚譽有加:「這是一個獨特且能夠解決急迫交通問題的設計,其透過巧思整合多項科技,解決長期難解的交通問題。在未來發展的潛力上,也能夠直接瞄準政府單位進行商業化,不僅落地模式清晰且具公益價值。」

冠軍團隊將獲 James Dyson 2025 設計大獎頒發 5,000 英鎊(約新台幣 20 萬元)獎金,同時將進入國際決賽,與 28 個國家的獲獎作品爭奪國際冠軍的席位。

James Dyson 設計大獎自創辦以來已邁入二十週年,作為一個國際的設計與工程大獎,一直致力於鼓勵全球青年以創新設計回應現實挑戰,並推動創意落實於日常生活。自開辦以來,已頒發近 100 萬英鎊獎金,並幫助超過七成歷屆得主將產品商業化。而 James Dyson 設計大獎深耕台灣至今更長達十餘年,不僅持續挹注資源助力青年工程師揮灑創意,今年更首度於台灣舉辦設計論壇,匯聚產學界專家與新銳設計師的分享,激發台灣年輕工業設計人才的創新潛力。

James Dyson 2025 設計大獎台灣地區賽冠軍及優異獎簡介

台灣地區賽冠軍:THE THIRD EYE-Smart Traffic Mirror 第三隻眼

結合 AI 距離感測相機和多段式燈號警示 協助駕駛人判斷路況

「第三隻眼」的發明源於黃心儀的親身經歷,他分享道:「在一趟家族旅行時,我發現山區的凸面鏡都髒污破舊,導致駕駛在轉彎時無法掌握來車而增加事故發生風險,我們希望藉由這項發明作為駕駛人的第三隻眼,減少彎道發生車禍的遺憾。」所以,「第三隻眼」的設計結合了AI 距離偵測攝影機,並透過綠、黃、紅三段式燈號提醒駕駛來車距離,解決傳統凸面鏡只能被動反射景象,無法主動偵測車輛並提醒駕駛的問題,以減少因視野不佳而導致的交通事故風險。

同時,產品還具備主動檢測與報修機制,能即時偵測設備是否出現異常或損壞,並自動回報監測單位以快速排除問題。此外,「第三隻眼」亦可進行車牌與車輛顏色辨識,並將數據上傳至道路主管機關,作為交通安全數據分析依據。

該項作品不僅能有效提升駕駛人於彎道處對路況的掌握性、協助相關單位對彎道凸面鏡進行養護,還可以作為車輛行駛狀況的紀錄。James Dyson 設計大獎評審、臺北科技大學工業設計系助理教授陳靜儀指出:「該作品巧妙運用既有設施進行升級,不僅展現出與政府合作導入實際道路場域的高度可行性,更體現設計的務實精神與商業落地的潛力。」

James Dyson 2025 設計大獎將頒贈 5,000 英鎊(約新台幣 20 萬元)獎金予冠軍團隊,黃心儀團隊計畫將獎金投入產品技術強化,加速邁向商業化目標。而目前,團隊正與交通部公路局洽談合作,在山路或急彎路段進行實地道路測試,未來預計透過政府標案與公共工程擴展市場,將智慧交通鏡納入道路升級工程中。

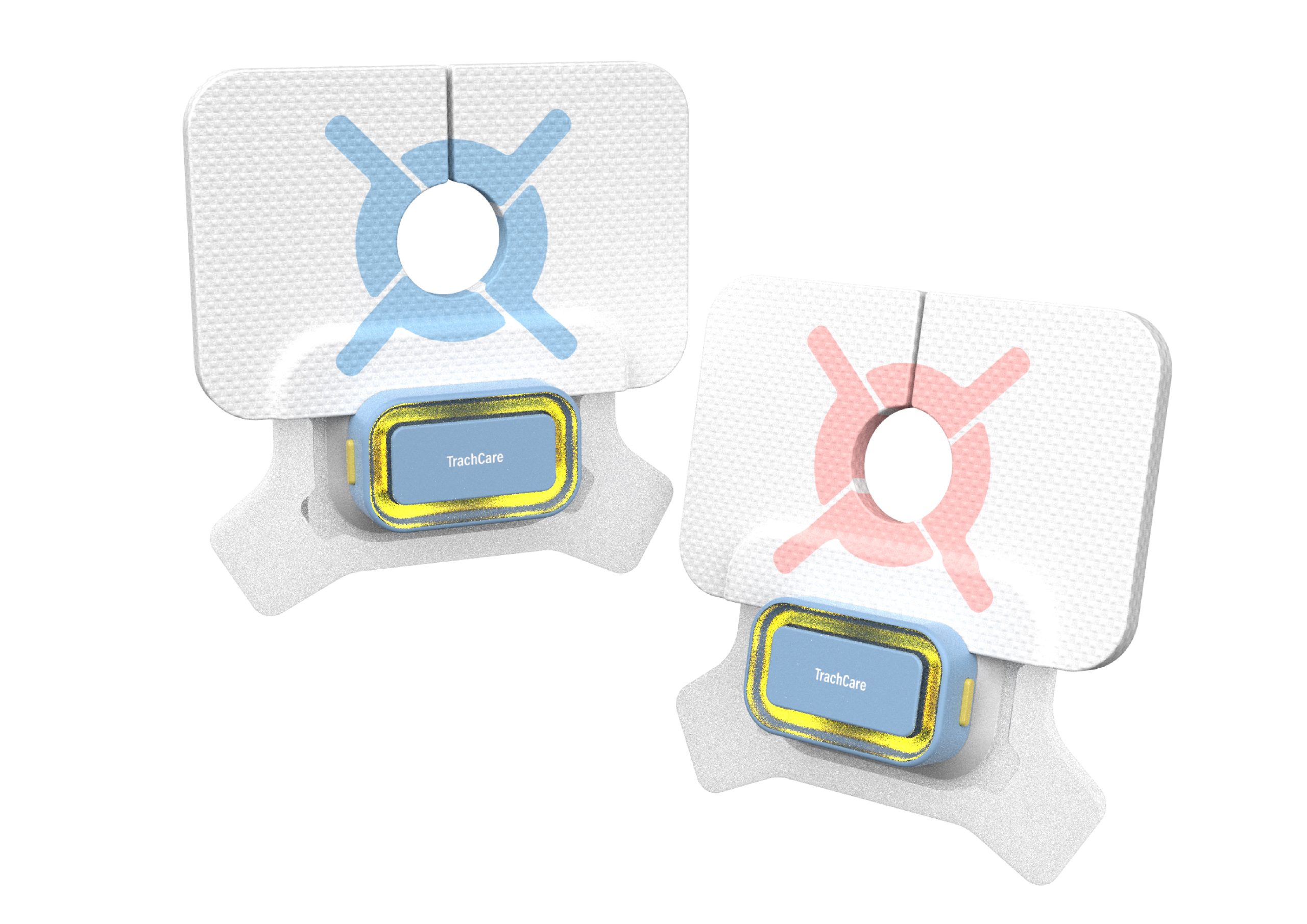

台灣地區賽優異獎:TrachCare

智慧氣切照護裝置 以超音波影像與酸鹼值檢測守護患者安全

許多病患因為上呼吸道阻塞、頭部外傷,或是無法自行排除痰液而需要透過氣管切開術(以下簡稱氣切)來運用氣切管協助呼吸 。在氣切患者需仰賴呼吸導管維持生命情況下,受限於醫護人力不足或家庭照護條件,往往在照護氣切處容易出現各式風險,如傷口感染或導管脫落等。

國立臺北教育大學藝術與造形設計學系莊筑安設計的「TrachCare」,結合超音波陣列影像技術與酸鹼值變色機制,能即時監測氣切患者導管狀態,一旦發生阻塞或脫落,裝置會立即亮起紅燈並發出蜂鳴警示。同時,透過酸鹼變色反應,分泌物排出狀況可藉由紗布顏色清晰呈現,提醒照護人員及時更換敷料並清潔氣切部位。

TrachCare 現階段已完成模型打樣及功能測試,接下來將與醫療人員合作展開臨床前測試,根據使用者回饋精進設計。莊筑安表示,希望未來 TrachCare 能成為氣切患者與照護家屬的守護者,在日常照護中發揮即時監測與預警的角色,降低意外風險,為患者提供更安全與安心的陪伴。

James Dyson 設計大獎評審、實踐大學工業產品設計學系教授官政能對此作品表示肯定:「作品具備明確的問題意識並以多元技術整合提出解決方案,不僅能強化醫療場域的即時監控,更能延伸至居家照護,回應高齡化社會日益增長的照護需求,進一步降低照護意外發生的機率。」

台灣地區賽優異獎:SoilRevive

仿生設計結合 AI 與微生物技術 加速受污染農地修復循環

台灣中南部的部分農地長期受到重金屬與農藥殘留影響。根據環境部環境管理署的最新公布數據,至 113 年 12 月,全國農地控制及限期改善場址累計列管場址面積高達 1,221.1 公頃;且污染改善費用高達 22 億 5,000 萬餘元 。

基於對土地污染的觀察,國立臺北教育大學藝術與造形設計學系劉佳宜與陳彥均設計了「SoilRevive」,希望可以為農地修復提供一個可行又兼具經濟效益的解決方案。「SoilRevive」利用阿拉伯芥能釋放代謝物並促使重金屬沉澱的特性,結合菌根網絡構成仿生機制,透過生物機制運作,不必破壞地貌便可持續穩定修復土壤。該項設計更搭配 AI 演算法,精準調控菌株與微生物釋放時機,加速重金屬與農藥的分解,進一步縮短土地再生利用的週期。

James Dyson 設計大獎評審、消費科技資深媒體人莊英群(Kisplay)認為:「透過微生物釋放加速土地循環,是一項成熟且高效的技術,不僅能有效降低人力與資源消耗,更展現國際化的發展前景。」

未来,團隊將進一步進行土壤與微生物測試,並逐步建構開源資料庫,讓研究成果能被更多人運用。同時根據測試結果推出第一代原型,為後續的產品落地奠定基礎。